中西創新學院仲偉合校長在《澳門月刊》2025年第9期時事“辯論專欄”中就“跨境建設大學城的困局和破局”主題答記者問

本屆澳門特別行政區政府提出建設澳琴國際教育(大學)城(以下簡稱“大學城”),目前該項目正在有序開展當中。澳琴兩地的發展合作邁向新階段,將進一步推動澳門融入國家發展大局。大學城的建設將給澳門帶來哪些變化?如何應對跨境建設中出現的問題? 澳門月刊2025年第9期的時事辯論,邀請了澳門培正中學校長高錦輝博士(澳門大學校董會第一副主席、澳門科技大學及澳門管理學院校董)、澳門科技大學龐川副校長、中西創新學院仲偉合校長、澳門國際文化教育交流協會婁勝華會長,客觀分析,理性探討,為大學城的建設貢獻獻言獻策。

此次探討具體圍繞以下議題展開:澳琴國際教育(大學)城,是澳門特區政府正在有序開展的四大重點工程項目之一,此舉將對澳門高等教育產生哪些作用?在大學城如何打造與澳門一致的辦學生態,促進澳琴教育融合?跨境建設大學城存在哪些可能的問題和障礙,要如何克服?還需要哪些制度創新?在大學城建設中,澳門公立和私立高校之間應如何協同發展、優勢互補?如何通過大學城的建設為澳門培養和儲備人才,延攬高端人才? 以下為仲偉合校長就“跨境建設大學城的困局和破局”主題的觀點摘錄。

大學城提升澳門高等教育的知名度與影響力 澳琴國際教育(大學)城是澳門特區政府正在有序開展的四大重點工程項目之一,您認為此舉將對澳門高等教育產生哪些作用?

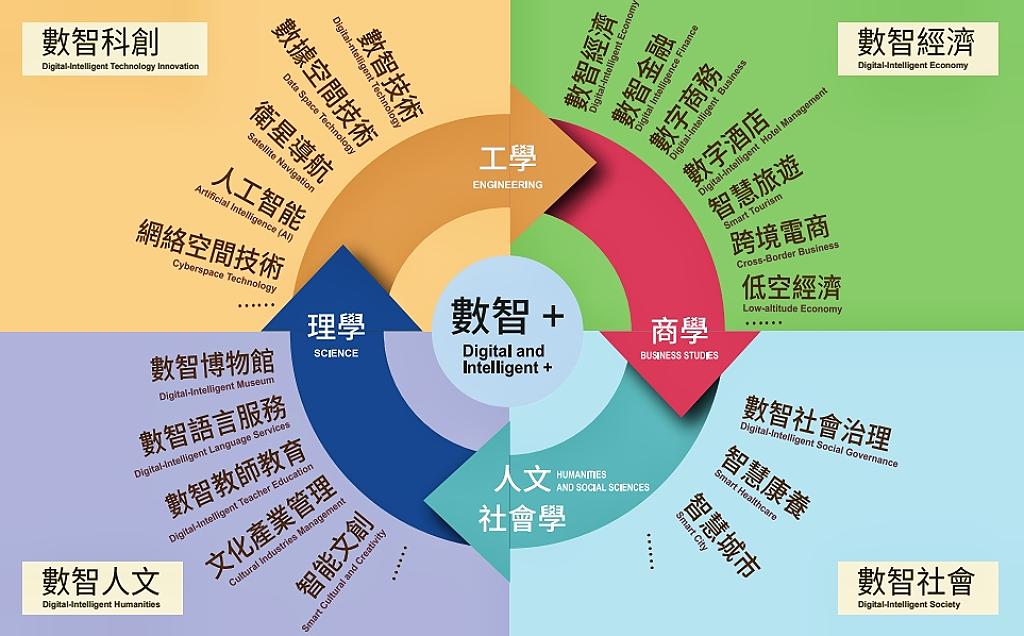

仲偉合校長:澳琴國際大學城建設是澳門高等教育實現歷史性跨越的戰略支點,核心價值絕非簡單的物理空間擴張,而是通過“制度破壁”、“資源重構”、“人才聚集”推動教育生態的系統性升級。作為澳門高等教育體系的重要參與者,我們深刻體會到,大學城將通過三大維度的質變重塑澳門高等教育格局。 一、學科生態的立體擴容與鏈化發展。澳門高校長期受限於土地資源,學科佈局難以突破傳統框架。大學城37.56萬平方米的發展空間,為學科創新提供了“破局”可能,大學城可重點佈局微電子、人工智能、生物醫藥等新興學科。例如澳門大學橫琴新校區規劃設立高等研究院,聚焦醫學與人工智能交叉領域,這種“本部夯實基礎、橫琴開拓前沿”的“一體兩翼”模式,將形成從基礎研究到應用轉化的完整鏈條。 二、教育國際化的模式升級與資源輻射。大學城為澳門高等教育國際化提供了“雙迴圈”平台:對內可共用大灣區教育資源,對外能輻射“一帶一路”沿線國家。通過“雙學籍、雙學位”培養機制,澳門高校可吸納大灣區生源共用國際化教育資源,同時推動本地學生參與內地科研課題。如中西創新學院正探索“語言+數字技術”課程,將澳門的語言優勢與橫琴的產業場景深度融合,打造“一帶一路”數智語言服務人才樞紐,培養既懂外語又掌握數字技術的複合型人才,這種國際化模式突破了傳統留學的地域限制,實現了“在地國際化”培養。 三、產教融合的深度躍遷與閉環運行。我認為,借鑒“校區+產業園”的聯動模式,大學城將構建“前校後廠”的創新共同體,使教育與產業的距離從“隔著圍牆”變為“無縫對接”。大學可以與橫琴的科技企業共建智慧實驗室,讓學生直接參與企業的平台開發項目,從課堂上的原型設計,到企業中的孵化培育,再到市場上的落地運營,形成完整的培養閉環。這種產教融合模式不僅提升了學生的實踐能力,更推動了教育成果的快速轉化。 大學城的建設本質上是為澳門高等教育注入“制度創新”的基因,使高校能夠突破傳統邊界,在更廣闊的空間裡實現資源重組與功能升級。這不僅是空間的拓展,更是教育、理念、培養模式、科研範式的全方位革新,將為澳門高等教育的高品質發展提供持久動力。

在“一國兩制”框架下進行制度創新與系統性對接 您認為在“大學城”如何打造與澳門一致的辦學生態,促進澳琴教育融合?

仲偉合校長:我認為,大學城建設要構建起“制度同構、文化共生”的辦學生態,實現澳琴教育真正融合,要突破“物理移植”思維,構建三大協同機制。 一是建立品質認證的跨境互認協同機制,建議參照澳門高等教育品質評鑒體系,建立覆蓋澳琴的教育品質認證聯盟。例如將澳門的學術評審機構與橫琴的教育評估機構對接,實現課程標準、學分互認和師資資質的跨域通認。 二是建立師資流動的制度創新機制,探索“雙聘雙職”機制,允許澳門高校教師在橫琴校區保留編制的同時,兼任合作企業技術顧問。例如聘請葡萄牙工程院士擔任特聘(客座)教授,開設“中葡工程管理”課程,同步在澳門與橫琴授課,形成“學術—產業”雙軌教學模式。 三是營造文化浸潤的場景體驗,在大學城建設“中(歐)葡文化體驗中心”,通過沉浸式教學空間、跨文化工作坊等載體,將澳門的多元文化基因植入橫琴。例如開發“澳門歷史建築數字孿生”項目,通過VR技術對比分析澳門與橫琴的建築文化脈絡,實現文化認同與專業能力的雙重提升。

推動法律與政策創新 跨境建設大學城存在哪些可能的問題和障礙,要如何克服?還需要哪些制度創新?

仲偉合校長:跨境建設大學城作為“一國兩制”下的創新實踐,必然面臨制度差異、資源配置、文化融合等方面的挑戰。我認為,應通過“技術賦能+制度創新”雙輪驅動,破解三大核心梗阻。 一、管理機制協同的障礙及破解路徑。“一國兩制”下的管轄權差異是跨境管理的首要挑戰,應建立“聯合治理+分類施策”的機制。建議設立“澳琴教育聯合管理委員會”,由澳門教青局與教育部相關部門、橫琴管委會共同組成,負責制定跨境教育政策,協調解決管理中的重大問題。在橫琴試點“澳門法律適用清單”,明確在教學管理、學生事務、學術規範等領域適用澳門的相關法規,而在土地使用、工商註冊等方面則遵循內地規定,形成“清單之外、協商解決”的模式。例如,學生的學籍管理、學位授予等均按照澳門的制度執行,確保與本部保持一致;而與企業合作的科研項目,則根據項目性質適用相應的法律規範。這種”分類適用”的模式,既保障了辦學的規範性,又提高了管理的靈活性。 二、資源配置效率的瓶頸及突破方法。澳琴兩地的教育資源存在分散、重複建設等問題,應構建“數字中台+共用機制”的資源整合模式。例如,通過建設“澳琴數字虛擬圖書館”,整合兩地多所高校的圖書館資源等,通過統一的數字門戶實現資源的共用與調度。學生通過實名認證後可預約使用。虛擬圖書館的運行,將有效降低資源重複建設的成本。在科研資源方面,建議建立“跨境科研設備共用聯盟”。此外,建議設立“澳琴教育資源協同基金”,對跨區域的資源整合項目給予資金支持。 三、文化融合的隱性壁壘及消融策略。澳琴兩地在教育理念、學生認知等方面存在差異,應通過“教育設計+實踐體驗”促進文化的深度融合。澳琴院校的課程可以讓學生系統瞭解兩地的社會制度、文化傳統、經濟模式等差異,培養學生的跨文化理解能力。在學生交流方面,建立“澳琴學生交換計劃”,澳門學生可到廣東高校短期學習,參與當地的社團活動、志願服務等,對兩地的文化融合起到積極作用。此外,建議建立“澳琴教育文化融合指數”,從課程融合、師生交流、科研合作等維度進行量化評估,為政策調整提供資料支撐,促進文化融合的持續深化。

明確分工與定位避免同質化競爭 在“大學城”建設中,澳門公立和私立高校之間應如何協同發展、優勢互補?請談談您的觀點或建議。

仲偉合校長:大學城建設中,澳門公立與私立高校應摒棄同質化競爭,構建“定位差異、資源互通、功能互補”的協同發展格局,應從學科分工、資源分享、人才培養三個層面入手,形成“生態共生”的發展模式。 一、構建梯次分明的學科分工體系。公立高校與私立高校應根據自身定位,在學科佈局上形成互補。公立高校可側重基礎研究與戰略學科,私立高校則聚焦應用技術與產業對接,形成“基礎研究—應用開發—產業轉化”的完整鏈條。如在數智科技領域,公立高校專注於人工智能演算法、量子資訊科學等基礎研究,私立高校則側重區塊鏈工程、虛擬實境技術等應用開發;在生物醫藥領域,公立高校負責基礎醫學研究,私立院校則承擔臨床資料的語言服務支援,説明科研成果轉化為多語種的國際標準。這種分工模式避免了重複建設。 二、創新資源分享的市場化機制。應建立“公立高校技術平台+私立高校產業通道”的聯動模式,通過利益共用實現資源的高效配置。在教學資源方面,建立“課程資源分享聯盟”,公立高校的優質通識課程通過數字平台向私立院校開放,私立院校的實踐課程則向公立高校學生開放選修。此外,建議設立“澳琴高校設備共用基金”,對共用率高的設備給予維護補貼,提高大型儀器的使用效率。 三、打造分層協同的人才培養體系。公立高校與私立高校應在人才培養上形成“金字塔”結構。公立高校側重學術型人才培養,私立高校則強化應用型、複合型人才輸出,通過學分互認、課程銜接等方式實現人才培養的貫通。在學分互認方面,我們建議推行“學分銀行”制度,私立院校的實踐課程學分可轉換為公立高校的選修課學分,公立高校的理論課程學分也可轉換為私立院校的專業基礎學分,通過該制度實現跨校選課。此外,建議聯合公立高校開展“聯合畢業設計”,學生組成跨校團隊,由雙方教師共同指導,結合澳門的產業需求進行研究。 四、建立協同發展的保障機制。為確保公立與私立高校的協同有序推進,建議成立“澳琴高校協同發展聯盟”,負責制定協同規則、協調資源配置、評估合作效果等。聯盟可設立“協同創新基金”,對跨校合作項目給予資金支持。同時,建立“校長定期磋商機制”,每季度召開一次會議,就學科建設、資源分享、人才培養等問題進行溝通協調,及時解決合作中的困難。此外,建議引入協力廠商評估機構,對高校協同發展的成效客觀評價,評價結果作為資源配置的重要依據,促進協同機制的持續優化。公立與私立高校的協同發展,本質上是澳門高等教育資源的優化配置,通過發揮各自優勢,形成”1+1>2″的效應,不僅能提升澳門高等教育的整體實力,更能為大學城的建設注入多元化的活力,為澳門經濟社會發展培養更多樣化的人才。

學科設置與產業需求精准對接打造具吸引力的發展環境 如何通過“大學城”的建設為澳門培養和儲備人才,延攬高端人才?

仲偉合校長:大學城應成為澳門人才“引、育、留”的綜合樞紐,緊扣澳門經濟適度多元發展的需求。一是構建“產業需求導向”的定向培養機制,可以設計“專業課程+產業場景+資格認證”的三維培養模式。 二、創新“國際資源集聚”的柔性引才機制。依託大學城的區位優勢,打造“不唯地域、不唯全職、不唯身份”的人才高地,突破傳統引才模式的局限。建議設立“琴澳學者計劃”,採用靈活的聘任機制,海外專家每年在橫琴工作一定時間即可享受科研補貼,科研成果在澳門與內地均可申報獎項,智慧財產權歸屬採用“雙歸屬”模式,既屬於專家本人,也納入學院的成果轉化體系。 三、打造“全生命週期”的生態留才機制。從事業發展、生活保障、文化認同三個維度構建人才生態系統,讓人才“引得進、留得住、用得好”。在事業層面,設立“青年學者創業基金”,為澳門本地青年人才提供創業補貼,支援在橫琴將科研成果產業化。在生活層面,為人才提供專屬住房保障。凸顯“澳門生活品質、橫琴發展空間”的獨特優勢。 四、建立“灣區資源聯動”的人才流動機制。打破地域限制,促進人才在澳琴之間、大灣區城市之間“無障礙”流動,拓寬人才發展空間。我院推行的“雙聘雙職”制度,允許教師同時在澳門與廣東擔任教學科研職務,薪酬按照實際工作量折算,社保、公積金可根據個人意願選擇在澳門或橫琴繳納。這一制度實施有效促進了兩地教學資源的均衡配置。 大學城的建設為澳門人才生態系統的升級提供了歷史性機遇,為澳門經濟適度多元發展提供堅實的智力支撐,也為“一國兩制”下的教育人才融合提供可複製、可推廣的實踐經驗。

發揮“一國兩制”獨特優勢打造國際化教育合作示範區澳琴國際教育(大學)城是澳門特區政府正在有序開展的四大重點工程項目之一,您認為此舉將對澳門高等教育產生哪些作用?

1.澳琴國際教育(大學)城是澳門特區政府正在有序開展的四大重點工程項目之一,您認為此舉將對澳門高等教育產生哪些作用?

仲偉合校長:大學城的建設本質上是為澳門高等教育注入“制度創新”的基因,使高校能夠突破傳統邊界,在更廣闊的空間裡實現資源重組與功能升級。這不僅是空間的拓展,更是教育理念、培養模式、科研範式的全方位革新,將為澳門高等教育的高品質發展提供持久動力。

2.您認為在“大學城”如何打造與澳門一致的辦學生態,促進澳琴教育融合?

仲偉合校長:我認為,大學城建設要構建起“制度同構、文化共生”的辦學生態,實現澳琴教育真正融合,要突破“物理移植”思維,構建三大協同機制。

3.跨境建設大學城存在哪些可能的問題和障礙,要如何克服?還需要哪些制度創新?

仲偉合校長:跨境建設大學城作為“一國兩制”下的創新實踐,必然面臨制度差異、資源配置、文化融合等方面的挑戰。我認為,應通過“技術賦能+制度創新”雙輪驅動,破解三大核心梗阻。

4.在“大學城”建設中,澳門公立和私立高校之間應如何協同發展、優勢互補?請談談您的觀點或建議。

仲偉合校長:大學城建設中,澳門公立與私立高校應摒棄同質化競爭,構建“定位差異、資源互通、功能互補”的協同發展格局,應從學科分工、資源分享、人才培養三個層面入手,形成“生態共生”的發展模式。

5.如何通過“大學城”的建設為澳門培養和儲備人才,延攬高端人才?

仲偉合校長:從事業發展、生活保障、文化認同三個維度構建人才生態系統,讓人才“引得進、留得住、用得好”。在事業層面,設立“青年學者創業基金”,為澳門本地青年人才提供創業補貼,支援在橫琴將科研成果產業化。在生活層面,為人才提供專屬住房保障。凸顯“澳門生活品質、橫琴發展空間”的獨特優勢。